Hamburg, Anfang der 60er: Die Busse der HOCHBAHN fahren fahrplanmäßig ihre Strecken ab, schlängeln sich dabei durch den immer dichter werdenden Stadtverkehr und seine vielen Baustellen – und bleiben dabei stumm. An digitale Anzeigetafeln an den Haltestellen (geschweige denn an Echtzeit-Infos, die wir in Hamburg heute gewohnt sind) ist noch nicht zu denken. Für die Fahrgäste gibt es ja Fahrplanaushänge an den Haltestellen, das reicht ja bitte, um zu wissen, wann der nächste Bus kommt. Und untereinander wird auch nicht kommuniziert, die Busfahrer (Busfahrerinnen gibt es erst ab 1972 – mehr dazu hier) kennen ja schließlich ihre Strecken und Fahrpläne.

Es dauert, bis sich ein anderes Verständnis durchsetzt und Kommunikation nicht nur als hilfreich für den internen Betriebsablauf angesehen wird, sondern auch als wichtige Service-Komponente im Sinne der Fahrgäste. Eine Geschichte über die ersten Gehversuche der Buskommunikation vor 60 Jahren bis hin zur Echtzeitanzeige in der hvv switch App.

Erste Kommunikation per Funk

Einen ersten Schritt zur Überwindung der Sprachlosigkeit unternimmt die HOCHBAHN 1963 mit der Einführung des Sprechfunkverkehrs zwischen den Disponenten an den Umsteigeanlagen und den Bussen. An großen Haltestellen entstehen dafür zehn Meter hohe Antennen mit bis zu 15 Kilometer Reichweite. In den Bussen werden nicht nur Funkgeräte installiert, neu sind auch Lautsprecher, mit denen die Busfahrer Durchsagen an die Fahrgäste richten können. Getestet wird das Funksystem zunächst an der Umsteigeanlage Wandsbek Markt zur besseren Steuerung des Verkehrs. An der damals größten Busumsteigeanlage Europas kommt immerhin alle 29 Sekunden ein Bus an, alle 37 Sekunden fährt einer ab.

Mit Sprechfunk verfügt der Disponent nun ein wichtiges Steuerungsinstrument: Die Fahrer melden Staus und Störungen, nachfolgende Busse werden rechtzeitig informiert und umgeleitet. Und fällt ein Bus mal aufgrund eines Schadens aus, organisiert der Disponent sofort Ersatz. Nach erfolgreichem Testlauf in Wandsbek führt die HOCHBAHN das System flächendeckend ein. Doch das ist nur der erste Schritt, denn die HOCHBAHN erkennt das Potenzial und entwickelt den Busfunk zu einem kompletten Busüberwachungssystem weiter.

Standortermittlung mit 300 Bit/s

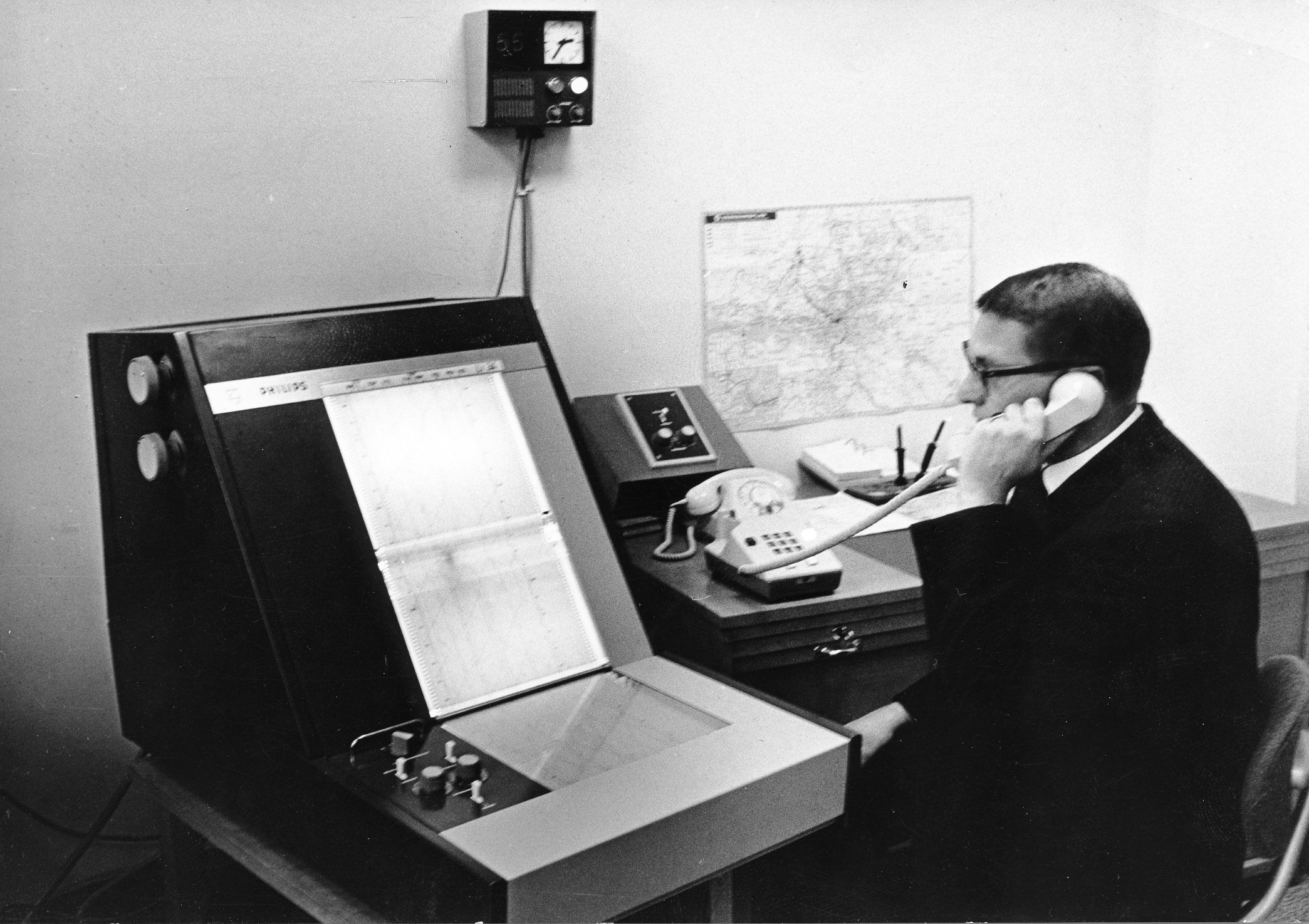

Als weltweit erstes Unternehmen führt die HOCHBAHN dann 1965 die automatische Standortermittlung bei Bussen ein. Bei Fahrtantritt stellt der Fahrer nur die Kursnummer am Systemgerät im Bus ein, den Rest erledigt das System von selbst: Alle zwei Minuten errechnet das Gerät im Bus automatisch den jeweiligen Standort des Fahrzeugs. Dazu sind entlang der Linien am Straßenrand Ortscodesender aufgestellt. Fährt ein Bus an ihnen vorbei, teilt er dem Gerät im Bus mit, dass der Sender passiert ist und speichert diese Information bis zum nächsten Sender. Zusammen mit der über das Tachometer ermittelten zurückgelegten Strecke ergibt sich so der Standort des Busses, den das Gerät dann an die Zentrale meldet. Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt damals bei 300 Bit pro Sekunde und die Datenmenge bei 29 Bit je Meldung. Im Vergleich zum für uns heute alltäglichen Mobilfunk mit einer Übertragung von bis zu 500 Mbit je Sekunde mag das zunächst etwas minimalistisch klingen. Für die Ortung der Busse funktioniert die Kommunikation damals aber bereits sehr gut und in einer Zehntelsekunde.

In der Zentrale werden die Meldungen gesammelt und als Bild-Fahrplan gedruckt, wobei der tatsächliche und der gewünschte Fahrtverlauf übereinandergelegt werden und ein Diagramm den Ablauf der Strecke im Verhältnis zur Zeit zeigt. So werden Unregelmäßigkeiten direkt sichtbar und die Zentrale kann über Sprechfunk mit dem Busfahrer kommunizieren und unterstützen. Getestet wird die automatische Standortermittlung zunächst für die Schnellbusse und die Stadtbuslinien 111 und 112, doch schon bald auf allen Linien eingeführt.

Fortschritte für mehr Pünktlichkeit

Und die Entwicklung der Buskommunikation geht weiter. So wird 1978 das rechnergesteuerte Betriebsleitsystem (RBL) eingeführt: Als computergestütztes System sorgt es zunächst bei allen 35 Linien in der Innenstadt für noch präzisere Daten der Busfahrten inklusive möglicher Unregelmäßigkeiten, mehr Übersichtlichkeit für die Disponenten und schnelleres Unterstützen bei Verspätungen oder Störungen.

Die derart verbesserte Präzision im Busverkehr kommt den Fahrgästen direkt zugute: Die Pünktlichkeit kann durch das RBL signifikant verbessert werden, die Umstiege werden verlässlicher. Auch, wenn es natürlich noch zu Verspätungen kommt, was im Großstadtverkehr nie ausgeschlossen ist.

Besser Umsteigen durch moderne Technik

Durch die sich verbessernde Computertechnik werden die nächsten Evolutionsschritte möglich: Im Zuge der Neugestaltung der Leitstelle im Hochbahnhaus wird 1986 das Anschlusssicherungssystem (ASS) eingeführt. Es berechnet im Voraus, wann eine U-Bahn die Haltestelle erreicht und wie lange die Fahrgäste für den Umstieg zum Bus brauchen. So kann der Bus dann auf eine verspätete U-Bahn warten und Anschlüsse können für die Fahrgäste gesichert werden.

Endlich: Mehr Durchblick durch digitale Anzeigetafeln

Der nächste große Schritt für Fahrgäste kommt 2001: An den Bushaltestellen werden Anzeigetafeln installiert, an denen automatisch Prognosen für die Abfahrt der nächsten Busse bereitgestellt werden.

Basierend auf den Erfahrungen der frühen Buskommunikation, dem ASS und neuer GPS-Technik, entwickelt die HOCHBAHN dafür ein ganzheitliches Kundeninformationssystem, das direkt mit dem internen Betriebsleitsystem verbunden ist: FIMS, das „Fahrgast-Informations- und Management-System“. Es basiert auf satellitengestützter GPS-Ortung der Busse, die einen Abgleich der Fahrpläne mit der tatsächlichen Position der Busse in Echtzeit ermöglicht. Standort und Fahrplanlage der Busse werden zyklisch an die Leitstelle übertragen. Dort werden automatisch Abfahrtsprognosen für alle Haltestellen berechnet und per Funk an die Anzeigetafeln übermittelt. Diese Prognosen werden fortlaufend aktualisiert.

Die Busfahrerinnen und Busfahrer wiederum sehen auf ihrem Display, ob sie im Zeitplan sind oder ob sie noch auf die Ankunft einer Bahn oder eines anderen Busses warten müssen. Seit 2006 sind alle Busse der HOCHBAHN mit Digitalfunk ausgestattet, um die seinerzeit benötigten Kapazitätserweiterungen für die wachsende Busflotte, den Aufwuchs an DFIs an Bushaltestellen und moderne Lichtsignalanlagen-Beeinflussung zu ermöglichen, sowie den zukünftigen Wegfall analoger Funkfrequenzen zu kompensieren.

Unterwegs mit hvv switch: Wissen, wo der Bus ist

Einen der jüngsten Schritte hat die HOCHBAHN dann im letzten Jahr gemacht, und zwar erstmalig in Deutschland: Sie hat alle 1.100 Busse technisch so ausgerüstet, dass ihre Position für alle live in der hvv switch App sichtbar ist. Für Fahrgäste ein riesige Verbesserung, denn nun können sie ihre Reise mit mehr Vorlauf planen. Habe ich noch Zeit für meinen Weg? Oder kommt mein Bus gleich ums Eck und es lohnt sich, einen Zahn zuzulegen? Damit baut die HOCHBAHN auf all das auf, was sie in den letzten 60 Jahren in Sachen Buskommunikation gelernt und entwickelt hat.

Auserzählt ist die Geschichte damit aber sicher noch nicht (gerade erst wurden die Echtzeit-Infos z.B. auch bei den HADAG-Fähren ausgeweitet). Es bleibt also spannend, wie es hier in Zukunft weitergeht!

Übrigens: Wer noch nicht mit hvv switch unterwegs ist, kann sich die App hier (für Android) oder hier (für Iphones) herunterladen.

Außerdem interessant:

Fakt oder Fake? Kommentare zu E-Bussen im Fakten-Check

Der Rothenburgsort-Tunnel – ein HOCHBAHN Lost Place

Ich weiss nicht, ob zu meinen Lohnrügger Zeitenvab Mitte der 1970iger Jahre die VHH ausser Funk auch schon sowas hatte. Was ich mich erinnere ist, das bei uns an der Grandkoppel die Busse oft zu früh abfuhren – gerade Richtung S Nettelnburg Die heizten da ordentlich durch und warenngerne mal 5 Min eher unten, wie meibe Oma immer sagte.

Was ich aber auch erinnere ist, das man solche Anzeigentafeln oder Apps – wenn es sie denn gegeben hätte – auch gar nicht gebraucht hätte! Die Busse kamen – wie gesagt eher zu früh als zu spät. Dafür fab es ausserhalb der HVZ nur einen 20 Min – Takt – dadurch , das der damalige 134 von Bergedorf über Höperfeld – Grandkoppel nach Nettelnburg fuhr – hatte man werktags und bis samstag mittag wenigstens dorthin einen ungefähren 10 Min Takt. ABER es lief auch ohne techn Schnickschnack. Heute fahren die Busse ab der Grandloppel so oft, das ich mich erschrecke wie gering das Fahrgastaufkommen in den 1970iger und 1980iger Jahren doch war. Rs gab bei der VHH keinen einzigen Gelenkbus und die Busse hatten bis 1989 alle Handschaltung!

Ich erinnere mich, dass „früher“ (bis ca. 2000) im Busfunk viel mehr Sprechverkehr zu hören war. Alle mussten immer alles mit anhören, was schon etwas nervig war.

Anscheinend gab es dann aber eine Umstellung, nach der dann einzelne Linien oder Fahrten gezielt angefunkt werden konnten.

Hat jemand dazu nähere Infos?

Hallo!

Vielen Dank für den informativen Bericht!

Die Entwicklung der Echtzeitanzeige scheint in meinen Augen auch nach 60 Jahren noch nicht ganz abgeschlossen zu sein, denn in der Switch-App werden oft für ein und denselben Bus auf verschiedenen Seiten der App unterschiedliche Echtdaten angezeigt; die Busse der Linie 9, die in Tonndorf eingesetzt werden, tauchen sehr häufig gar nicht in der Echtanzeige der App auf, auch wenn es Hochbahn-Busse sind; VHH-Busse sind ebenfalls oft nicht mit Live-Daten dabei, Umbrella-Busse sowieso fast nie…

Aber ja, da, wo die Angaben vorhanden sind, sind sie schon sehr hilfreich!

Hallo DirkHamburg,

das ist besonders ärgerlich, da es – wie ich schon unten geschrieben hatte – bei uns keine DFIs für den „schnellen Blick“ gibt. Da weiß ich nie, ob nach dem vollen, verspäteten Rahlstedter gleich ein leerer Tonndorfer Einsetzer kommt und dann leer hinterher fährt und den Rahlstedter am Ende noch vor WM überholt. Wenn ich einen DFI-Anzeiger oder eine verlässliche Echtzeit-App hätte und sehen könnte, dass der (leere) Folgebus mit 1 oder 2 angezeigt wird, dann würde ich den vollen Bus fahren lassen und auf den leeren warten.

Ich werde nie verstehen, warum Hamburg nicht auf Fahrgastentzerrung setzt, sondern immer nur auf Fahrgastkonzentration. Da ist der Hbf dann nur die Spitze des Eisbergs.

Wie schön war früher der Übergang von U3 auf U1 an der Lübecker Straße, da konnte ich immer gut den überlasteten Hbf meiden. Der Anschluss passte meist immer. Seit der Fahrzeitverschiebung auf der U3 zuungunsten des Ostens und dem meist verspäteten Ankommens der U2 (und deshalb Wartens der U3) in BT und der Verlegung der Halteposition in LU ist der Übergang auch „mit Rennen“ nicht mehr ohne Anschlussverlust zu schaffen. Also muss ich Hbf Süd umsteigen und diesen Hotspot auch mit „überlasten“.🙁

Leider fehlt an der Haltestelle Jungfernstieg (Vor dem Apple Store) eben diese Anzeige seit einiger Zeit. Ich nehme hier oft die Linie 4 Richtung Hafencity …

Guter Punkt! Ich gebe das einmal an das zuständige Team weiter.

Warum nur switch und nicht HVV normale App?

Hallo Ursula! Die hvv App wird es langfristig nicht mehr geben, da sie in Zukunft durch die neue MAX-App abgelöst werden soll. Ich vermute, dass die Echtzeit-Anzeige dort deshalb nicht mehr integriert wurde.

Warum ist eigentlich die Ausstattung mit DFIs (und Fahrkartenautomaten) an den Bushaltestellen in Hamburg so ungleichmäßig verteilt?

An vielen Linien im Hamburger Westen sind beide fast an jeder zweiten Haltestelle zu finden. Im Osten haben nicht mal wichtige Linien, wie die 9 („Schienenersatzverkehr“ für die weiterhin noch lange fehlen werdende S4 😉) diese in vernünftigem Maße. Hier gibt es so etwas nur an den Endhaltestellen Wandsbek Markt und Rahlstedt. Am Ölmühlenweg Süd stadteinwärts steht noch ein DFI als Relikt aus den Zeiten, als dort zusätzlich noch die Linie 262 gefahren ist.

Hi Jens! Das richtet sich danach, wie viele Fahrgäste und wie viele Buslinien an den Haltestellen unterwegs sind. An zentralen Busbahnhöfen oder an Umsteigepunkten zur U-Bahn sind sie entsprechend häufiger zu finden als an weniger belebten Haltestellen in den Quartieren.