Im Frühjahr 1945 wird das Ende des Zweiten Weltkriegs überall in Deutschland mehr und mehr absehbar. Und auch in Hamburg sehnen sich die Menschen den Frieden herbei. Am 3. Mai 1945 besetzen britische Truppen schließlich die Stadt und befreien Hamburg von der nationalsozialistischen Herrschaft. An Normalität ist damit aber noch lange nicht zu denken – auch nicht, was die Mobilität der Menschen angeht.

Hamburg ist befreit – und steht still

Am Morgen des 3. Mai 1945 wird die Urkunde zur Kapitulation Hamburgs unterschrieben. Zeitgleich wird die Bevölkerung per Rundfunk über den bevorstehenden Einmarsch britischer Verbände informiert und eine umfassende Ausgangssperre verhängt: Ab 12 Uhr ruht jeglicher Verkehr. Das betrifft nicht nur Autos und Motorräder, auch der ÖPNV mit Bussen, Straßenbahnen sowie U- und S-Bahnen wird eingestellt. Eine Stunde später gilt dann auch für Fußgängerinnen und Fußgänger ein Ausgangverbot, lediglich für die Polizei und Mitarbeitende der Versorgungsbetriebe gilt eine Ausnahme. Diese schließt Mitarbeitende der HOCHBAHN jedoch nicht mit ein.

Gut zwei Stunden später marschiert die 7. Panzerdivision aus drei Richtungen – von Hittfeld über Sinsdorf, von Nenndorf über Tötensen und von Buxtehude über Fischbek auf Hamburg zu und fährt über die Elbbrücken, den Heidenkampsweg und die Mönckebergstraße entlang bis zum Rathaus. Hier wird die Hansestadt nun auch formal an den britischen Brigadegeneral Douglas Spurling übergeben – Hamburg ist befreit und der Zweite Weltkrieg an der Elbe vorüber.

Neustart für den ÖPNV

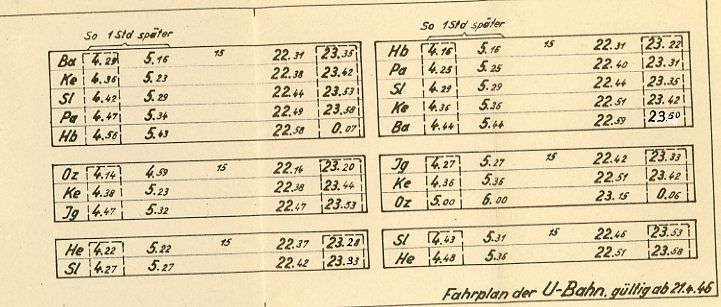

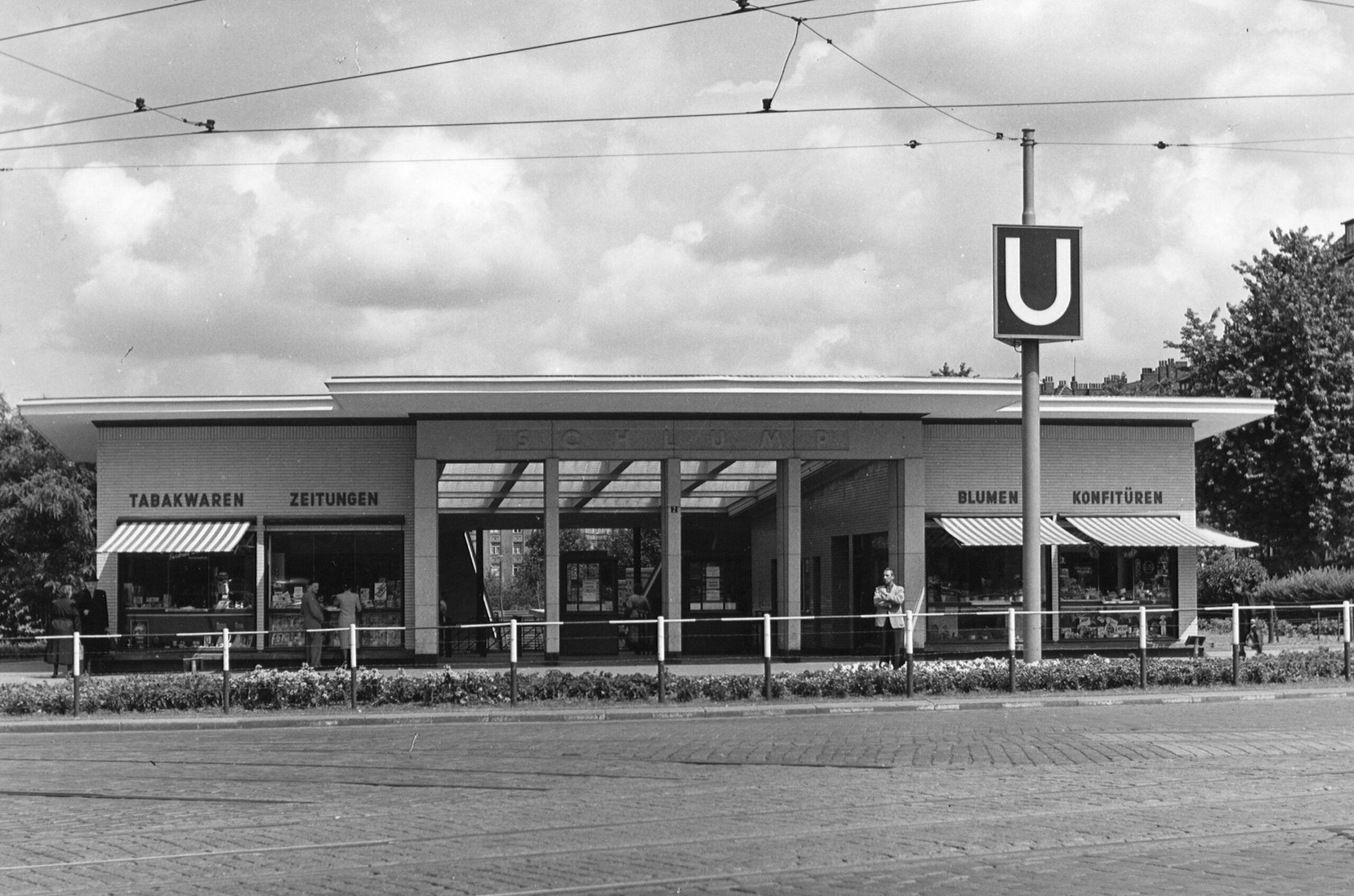

Hamburg kommt nur langsam wieder in Bewegung. Den Anfang macht die U-Bahn, die ab dem 5. Mai auf den noch nutzbaren Teilstücken den Betrieb wieder aufnimmt: Auf der heutigen U3-Strecke Sternschanze – Kellinghusenstraße – Barmbek sowie zwischen Ochsenzoll und Jungfernstieg, auf der Walddörferbahn (der Grundlage für die heutige U1) und zwischen Schlump und Hellkamp (heute Teil der U2). Und auch die S-Bahn zwischen Blankenese und Poppenbüttel fährt wieder.

Als nächstes folgt der U-Bahn-Abschnitt zwischen Sternschanze und Feldstraße, der am 16. Juli wieder in Betrieb geht. Die Haltestelle St. Pauli kann dagegen erst zum 10. September eröffnet werden, da die Wiederherstellung des Tunnels unter dem Heiligengeistfeld, der 16 direkte Bombentreffer abbekommen hatte, technisch komplex ist.

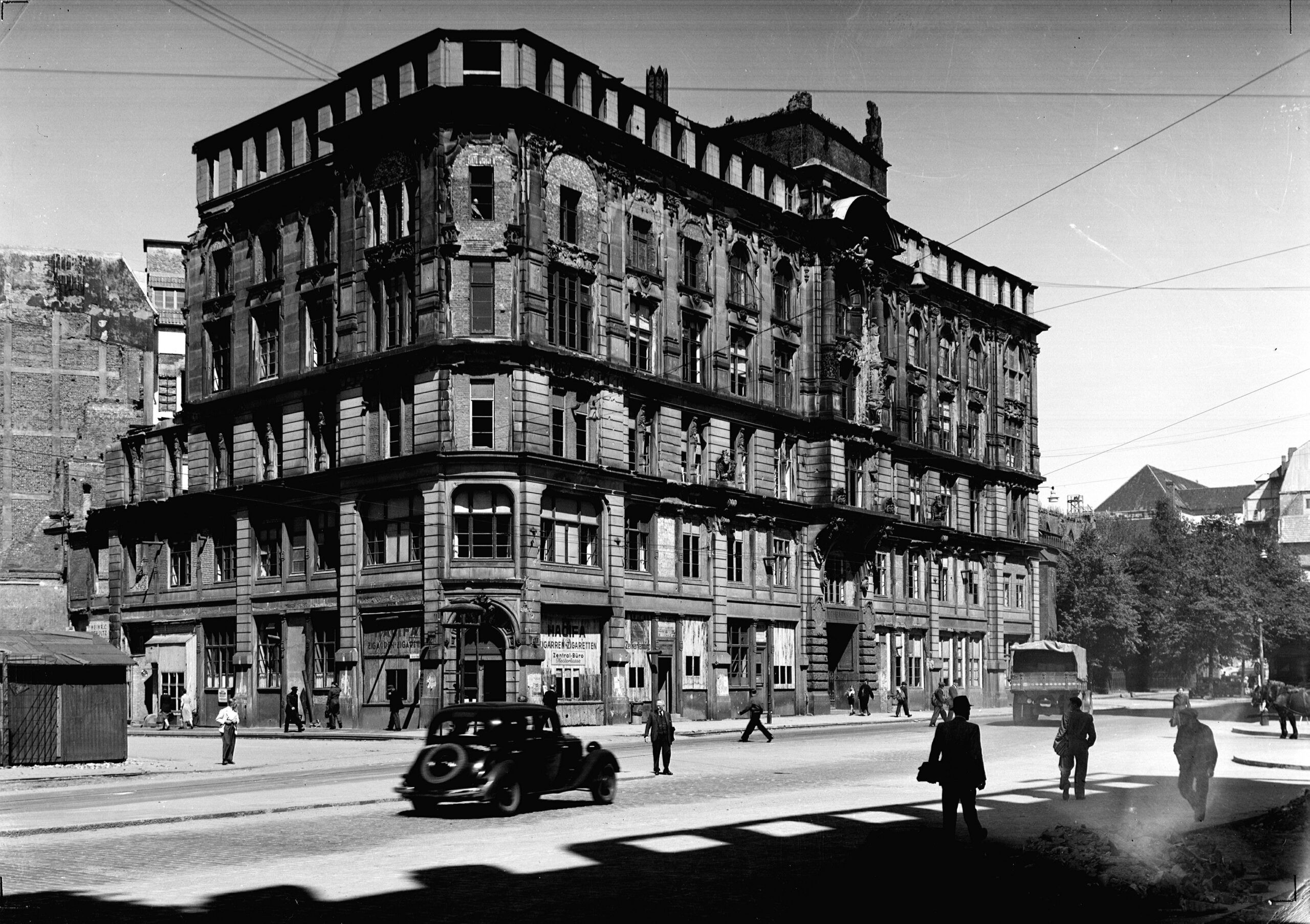

Nicht wieder aufgenommen wird der Betrieb der U-Bahn-Linie nach Rothenburgsort. Angesichts der nahezu vollständigen Zerstörung der Stadtteile und der enormen Schäden an den U-Bahn-Viadukten und den Haltestellen, findet dort kein Wiederaufbau statt. Vielmehr wird hier alles Brauchbare genutzt, um andere Strecken zu reparieren und wieder nutzbar zu machen.

Es wird dennoch bis 1946 dauern, bevor der Ring wieder von Barmbek bis zum Hauptbahnhof durchgehend befahrbar ist und erst im Juli 1950 ist die ganze Ringlinie wieder regulär in Betrieb.

Allerdings fahren die U- und S-Bahnen, sofern überhaupt ausreichend Strom zur Verfügung steht, nur bis 18 Uhr, dann wird aufgrund der Ausgangssperre der Betrieb eingestellt. Erst Anfang Oktober 1946 wird die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. In Folge von Engpässen bei Kohlelieferungen und damit der Stromerzeugung kommt es jedoch bis in den Herbst 1946 hinein immer wieder zu Betriebsunterbrechungen, sodass an einen regulären und geregelten U-Bahn-Betrieb kaum zu denken ist. Auf den Schienen ist alles unterwegs, was rollen kann: In den U-Bahn-Wagen sind kaputte Scheiben mit Pappe abgedeckt und beschädigte Böden mit Holzplatten ausgebessert. Doch immerhin gelingt es, den U-Bahn-Betrieb so zumindest zeit- und abschnittsweise wieder aufzunehmen.

Die Straßenbahn fährt, dort wo es überhaupt noch unzerstörte Abschnitte gibt, erst ab dem 16. Mai 1945 wieder. Wegen der flächendeckenden Schäden an Straßen, Schienen und Leitungen gleicht das Straßenbahnnetz noch lange einem Flickenteppich. Fahren 1938 in Hamburg 33 Straßenbahnlinien, sind es im Frühjahr 1945 nur noch 14. Beispielsweise die Linie 1 (Bramfeld – Hellbrook – Jütthorn), oder die Linie 6 (Ohlsdorf – Mundsburg – Hauptbahnhof – Sievekingsplatz), oder die Linie 28, die vom Flughafen kommend als einzige in die Innenstadt fährt und am Rathaus endet. Allerdings wird auch der Straßenbahnbetrieb von der Ausgangssperre begrenzt und endet um 21:30 Uhr.

Herausforderungen auch bei Bus-Betrieb und Alsterschifffahrt

Der Busbetrieb muss seit 1939 stetig mit Treibstoffmangel und Beschlagnahme von Fahrzeugen durch die Wehrmacht umgehen und setzt auf Zukäufe kleinerer Busse und den Betrieb mit Stadtgas. So werden 1944 20 Busse in kriegsbauweise beschafft und sofort auf Gasantrieb umgerüstet. Sie werden dann hauptsächlich als Zubringer zu Straßenbahnlinien eingesetzt. Aufgrund von Gasmangel bleiben die mit Stadtgas betriebenen Busse ab Ende 1944 dann ungenutzt, während die wenigen Diesel- und Benzinbusse noch bis ins Frühjahr 1945 verkehren. Mit der Kapitulation am 3. Mai 1945 wird der Busverkehr dann komplett eingestellt. Zum 4. Juni werden dann die ersten drei Buslinien wiedereröffnet.

Die längste Unterbrechung gibt es bei der Alsterschifffahrt. Breits seit dem 28. Dezember 1944 ist der Fährbetrieb zum Stillstand gekommen, während der Liniendienst kurz darauf wegen Treibstoffmangels eingestellt wird und das ganze Jahr 1945 über ruht. Erst im Sommer 1946 verkehren die ersten beiden Alsterdampfer wieder, zunächst jedoch für die britischen Besatzungstruppen. Am 25. November 1946 läuft dann der reguläre Liniendienst wieder an. Dass die Schiffe nun wieder weiß angestrichen sind, deutet Bürgermeister Max Brauer als Symbol des Friedens.

Frieden und Perspektiven

Tatsächlich ist in Hamburg mit der Befreiung durch die Briten Frieden eingekehrt. Gleichwohl steht die Stadt vor gewaltigen Herausforderungen. Es gilt nicht nur die Versorgung mit Lebensmitteln und Heizmaterial zu sichern. Besonders gravierend ist die Wohnungsnot, denn von einst mehr als 563.000 Wohnungen sind im Mai 1945 nur knapp 115.000 unbeschädigt. Viele Straßen sind unpassierbar und liegen unter Schutt begraben. Bei der Trümmerräumung spielt die Straßenbahn eine wichtige Rolle: Monatlich bis zu 30.000 Tonnen Schutt werden per Straßenbahn abtransportiert. Eingestellt hingegen wird bis Anfang 1946 der Gütertransport per U- und Straßenbahn.

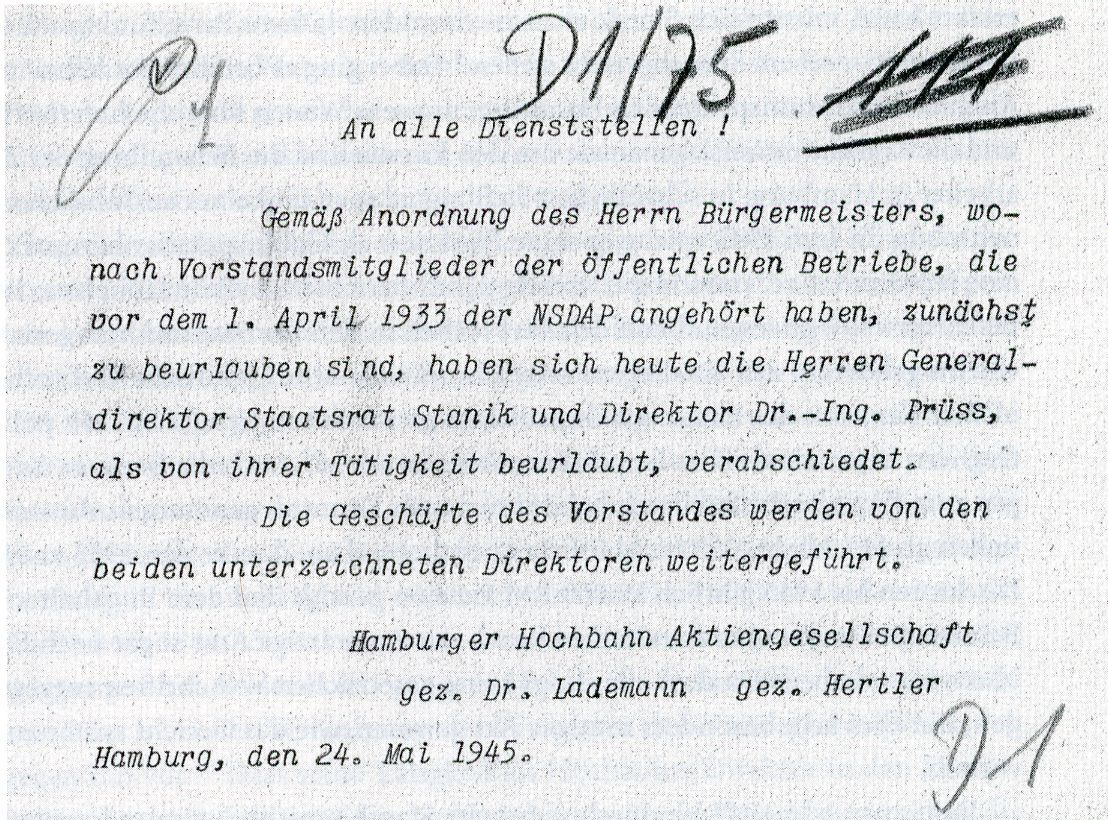

Die HOCHBAHN stellt sich neu auf

Die HOCHBAHN untersteht nun der „Highways and Highway Transport Branch“ der Besatzungsmacht. Sie verwaltet die Transportkapazitäten für den Güter- und Personenverkehr, teilt Treibstoff und Material zu und leitet zusammen mit dem Vorstand und dem neuen Betriebsrat auch die Entnazifizierung der HOCHBAHN ein. So werden der Großteil des Vorstands entlassen (nur Friedrich Lademann bleibt Vorstandsmitglied) und Wilhelm Stein erneut HOCHBAHN-Direktor. Der 1933 entlassene Betriebsrat Max Jäger wird Personalchef.

Die zentrale Aufgabe besteht nach Kriegsende nun in der Wiederherstellung der Gleise, Strecken, Betriebsanlagen und Haltestellen. Dabei ist die Personalsituation jedoch durchaus herausfordernd: Noch Anfang 1947 sind mehr als 1.500 Stellen unbesetzt und der HOCHBAHN fehlt es besonders an Mitarbeitenden für den Fahrdienst. Eine Lücke schließen dann knapp 800 Hochbahner, die im März 1947 aus Kriegsgefangenschaft zurückkehren. An allen Ecken und Enden muss improvisiert werden, sei es bei baulich-technischen Vorhaben oder der Beschaffung von Dienstkleidung. Hier beschafft die HOCHBAHN im Sommer 1946 gebrauchte Wehrmachtskleidung, jedoch unter der Bedingung, dass diese neu eingefärbt wird.

Als Signal des Neubeginns kann durchaus auch verstanden werden, dass der Vorstand 1947 beschließt, die seit 1912 so genannte Hochbahn offiziell in U-Bahn umzubenennen. Schon bald wird die Verdichtung des Verkehrsnetzes etwa mit neuen U-Bahn-Strecken in den Blick genommen. Doch für diese grundlegende Verkehrsmodernisierung brauchen Hamburg und die HOCHBAHN gleichsam wirtschaftliche und politische Stabilität, die sich erst in Folge der Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft am 13. Oktober 1946 und der Einführung der D-Mark am 21. Juni 1948 einstellen.

Für Hamburg, die Bewohnerinnen und Bewohner und die HOCHBAHN selbst, sind die Herausforderungen im Mai zunächst also gewaltig. Und doch liegt in der Befreiung vom nationalsozialistischen Regime am 3. Mai 1945 auch eine große Zuversicht.

Mehr zur Rolle der HOCHBAHN im „Dritten Reich“ und der Entnazifizierung findet sich hier: #WeRemember: Hochbahn im „Dritten Reich“ – vom Mythos der Unschuld